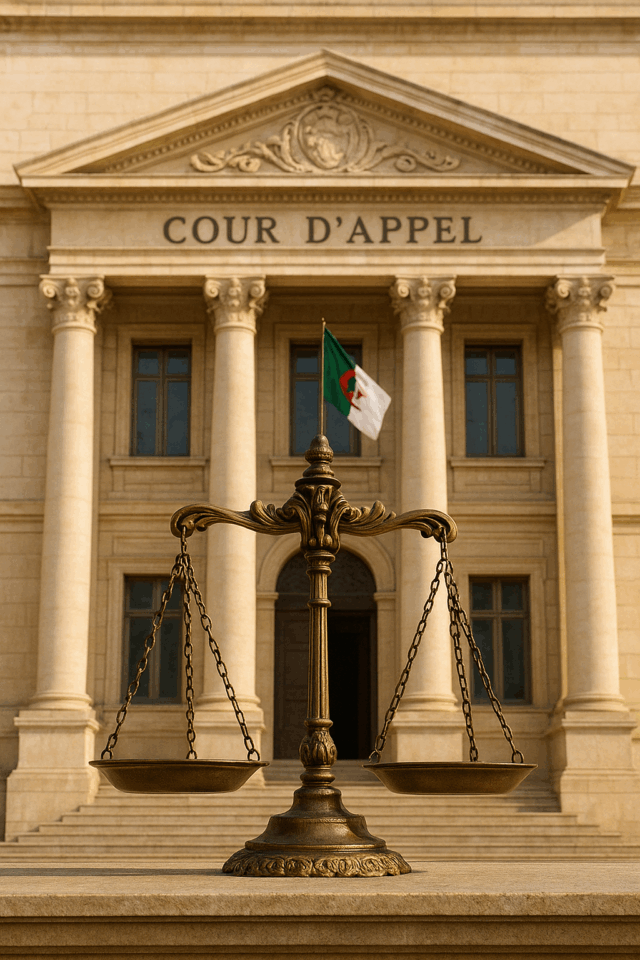

استقلالية القضاء في الجزائر وإشكالية عزل القضاة خارج الضوابط القانونية

أولاً: الإطار الدستوري لاستقلال القضاء

ينصّ الدستور الجزائري لسنة 2020 في المادة 160 على أن: “السلطة القضائية مستقلة، وتُمارس في إطار القانون”. كما تكرس المادة 161 مبدأ حياد القاضي وحصانته من أي ضغوط، مؤكدة أن القاضي لا يخضع إلا للقانون.

أما المادة 164 فقد أوجدت المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تُسند إليها مهمة ضمان استقلالية القضاة، والسهر على مسارهم المهني، وتقرير حالات الترقية أو التأديب وفق معايير موضوعية، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الشخصية.

غير أن الممارسة العملية أظهرت تعارضاً بين هذه المبادئ الدستورية وبين بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم عزل قضاة بقرارات إدارية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بالبراءة في حقهم، مما يُثير إشكاليات خطيرة حول احترام مبدأ قرينة البراءة.

ثانياً: قرينة البراءة ومكانتها في النظام القانوني الجزائري

ينصّ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في المادة 11 على أن: “كل متهم يُفترض فيه البراءة ما لم تثبت إدانته بقرار قضائي نهائي صادر عن جهة قضائية مختصة”.

وبالتالي، فإن عزل قضاة رغم حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة يُشكل خرقاً مباشراً لهذه المادة، وتعدياً على مبدأ دستوري أصيل. فالحكم القضائي الصادر باسم الشعب الجزائري وبالصيغة التنفيذية النهائية يُفترض أن يكون ملزماً لجميع السلطات، التنفيذية منها والتشريعية والإدارية.

ثالثاً: حالات عملية تُظهر الطابع السياسي للتدخلات

تاريخياً، شهدت الساحة القضائية الجزائرية أحداثاً بارزة مثل ما عُرف بـ قضية عدالة الليل في أكتوبر 2003، التي أفرزت عزل عدد من القضاة في ظروف أثارت الكثير من الجدل.

كما برزت حالات أخرى اتُّهم فيها قضاة بالتورط في قرارات مشوبة بالتزوير، باستعمال توقيعاتهم دون علمهم، على غرار:

رفيق مناصرية (نائب عام مساعد)،

محمد زيتوني (رئيس مجلس قضاء العاصمة)،

أحمد بليل (رئيس غرفة بمجلس الدولة).

إضافة إلى القاضي محمد رأس العين، الذي كان رئيس نقابة القضاة، وقد ندد بما اعتبره تزويراً في قرار قضائي، ليتعرض هو نفسه لعقوبة العزل. هذه الحالات تُظهر أن قرارات العزل لم تكن دائماً مبنية على أسباب تأديبية قانونية، بل على اعتبارات سياسية أو شخصية.

رابعاً: الإشكالية القانونية في تدخل السلطة التنفيذية

ينصّ القانون الأساسي للقضاء (القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004) على أن القضاة يتمتعون بضمانات الحياد وعدم القابلية للعزل التعسفي، ولا يجوز عزلهم إلا بناءً على أسباب تأديبية منصوص عليها حصراً وبعد تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

إلا أن الممارسة أظهرت في حالات عديدة أن قرارات العزل استُعملت كأداة ضغط، أو كوسيلة لتصفية حسابات، وهو ما يُفرغ النصوص القانونية من محتواها ويُكرس ازدواجية بين النص والتطبيق.

خامساً: الحلول العملية لتعزيز استقلالية القضاء

1. إصلاح تشريعي:

تعديل القانون الأساسي للقضاء لضمان أن أي قرار بعزل قاضٍ لا يُنفذ إلا بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن جهة مستقلة.

النص صراحة على بطلان أي قرار إداري يتعارض مع الأحكام القضائية النهائية.

2. إصلاح المجلس الأعلى للقضاء:

ضمان تمثيل أوسع للقضاة المنتخبين داخله.

تقليص نفوذ الجهاز التنفيذي في تركيبته.

تفعيل دوره كحامٍ للقضاة وليس كأداة رقابة سياسية.

3. آليات الحماية الفردية:

تمكين القضاة من الطعن أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية في قرارات العزل التعسفي.

إقرار حق التعويض عن الضرر المعنوي والمهني الذي يلحق بالقاضي المعزول ظلماً.

4. تعزيز الرقابة الدستورية:

تمكين المحكمة الدستورية من مراقبة مدى احترام المجلس الأعلى للقضاء للمبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية القضاء.

سادساً: العدالة كسلطة دستورية مستقلة

إن السلطة القضائية، بحكم الدستور، ليست جهازاً إدارياً بل سلطة قائمة بذاتها إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأي مساس باستقلاليتها أو عزل تعسفي لقضاتها لا يُشكل اعتداءً على أفراد، بل هو مساس مباشر بمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض لدولة القانون.

تُظهر التجربة الجزائرية أن الفجوة بين النصوص الدستورية والقانونية من جهة، والممارسة الفعلية من جهة أخرى، تُعتبر التحدي الأكبر أمام تكريس استقلالية القضاء. ولعل الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، وتقييد أي تدخل للسلطة التنفيذية، وضمان أن يكون الحكم القضائي النهائي هو المرجع الوحيد في تحديد مصير القاضي.

إن استقلال القضاء ليس امتيازاً للقضاة، بل هو حق للمجتمع بأسره، لأنه الضامن الأساسي للحقوق والحريات، والركيزة الأولى لدولة القانون.